概要編に引き続き展示編です。

ウィーン美術史美術館所蔵

「静物画の秘密展」

2008年7月2日(水)〜9月15日(月祝)

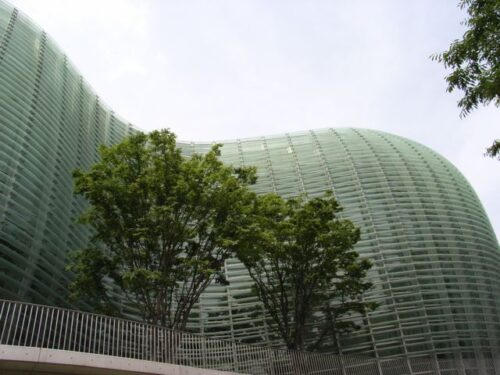

国立新美術館

http://www.nact.jp/exhibition_special/2008/Wien/index.html

<ネーデルランドの画家に貴族「春(愛)」>

展覧会会場に入るとまず、ウィーン美術史美術館の巨大写真

パネルがお出迎えしてくれます。パネルの両脇にはおそらくは

静物画の花の絵をおおいに意識したであろう造化がしつらえ

られてました。

<巨大パネルと花>

シュッツ氏は会場内の4つの絵についてミニ解説をしてくれました。

せっかくなので、シュッツ氏から聞くことが出来たお話と図録から

の知識で少しその絵について説明、私なりの感想を描きました。

最初の絵は

アントニオ・デ・ペレダ作「静物:虚栄<ヴァニタス>」。

この時代の人々は命の儚さ、うつろいやすさを静物画の中に

取り入れるようになります。絵の中にそれらをうまく象徴する

モチーフを書き込むことによって意味をもたせたのでした。

中央にいる天使は左手にハプスブルク家の皇帝カール5世

のカメオ、右手には地球儀を指差し彼が世界を支配している

かのようなポーズをとっています。その前、画面右手には夫人

達の肖像、コイン財宝など、「富」と「繁栄」を示す物が描かれます。

ですが画面左手に目を移すと、一転してそこには「死」と「終わり」

を象徴する髑髏、砂時計、消えたロウソク、銃が描かれています。

画面全体を通して「どのような栄華も繁栄も結局すべては

むなしい」というメッセージを持たせているのです。

画面中央下のテーブルにはラテン語でそれを象徴すべく

「NIL OMNE(すべては空)」と記されていました。

この絵はカール5世の死後に描かれていて、繁栄に陰りが見え

始めたハプスブルク家を通してヴァニタスを表したのでしょう。

<作品について解説をするシュッツ氏>

現代の視点から見ると、その画面はひどく説明的な感じが

します。ですが、当時この手の絵が流行したという所をみると

当時としてはむしろ新しかったのでしょう。そこには暗示的な

要素と同時にどこか風刺的な意味合も含められています。

現代のように活字やテレビ、本やマニュアル、インターネット

が蔓延していない時代。新聞などは出始めていましたが、

まだ絵画は一つのメディアとしての力も強く担っている

部分が大きかったのではないでしょうか。それゆえくみ取り

やすさ、説明的である事が絵によってはむしろ求められた

とも言えるのかもしれません。

死が常に近くにあった時代、人々はまじめに画面を受け止める

反面そこにある種の面白みも感じていたのではないでしょうか。

続いての絵は

ヤン・ブリューゲル(父)作「青い花瓶の花束」。

花を描くことは静物画の中でやがて独立した絵画のテーマ

となりました。その中でも傑作と言われる1点です。この絵の

中には140本もの花が描かれているそうです。一点一点の

花は忠実に描かれているのですが、その組み合わせは架空

のものです。チューリップ、バラなど季節の違う花々がまるで

空中に浮かぶように豪華絢爛に描かれています。そして

床の上には騙し絵の技法でてんとう虫やコオロギ、蠅、

ヘーゼルナッツ、落ちた花々が描かれています。

ここでも落ちた花々は死すべき物の儚さを表しています。

花瓶は明の時代の中国の陶器でこれは当時の流行の

組み合わせだったようです。

知識の浅い私にとってそれまで静物画の花といえば

「忠実に写生したもの」という画一的なイメージでしかありません

でした。本物以上に華やかに描かれたブリューゲルの絵は

いろいろな意味で私の固定概念を崩しました。彼はデザインと

構成力にも優れた作家だったのでしょう。リアリティの中の虚。

これもまた一種の虚栄を表しているのかもしれません。

同時に騙し絵技法で昆虫などを描いたり現実にはあり得ない

組み合わせをダイナミックに美しい色彩で表現するなど見る側

にアミューズメント的楽しみを与えています。そういう意味で

この絵全体が一種のだまし絵と言えるかもしれません。

この絵は展覧会の中で一番好きな絵でした。

本物が放つ色彩の美は一見に値します。

<大きく迫力のある絵がならぶ会場>

ではラストパート展示編2へつづく!