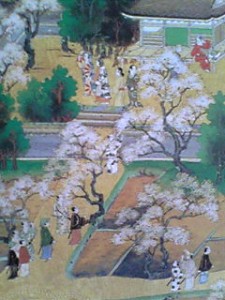

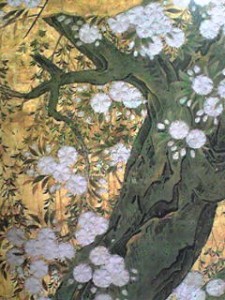

<桜図壁貼付 長谷川久蔵筆より 安土桃山時代1500年代の作品です>

寒いですね。

東京でも3月20日、開花宣言がだされ、先週末は桜も見頃だろうと

幼なじみ経営のスタジオにてお花見パーティーが開催されました。

がしかし、ここの所の真冬並みの冷え込みで桜もどうやら咲く事を

忘れてしまったらしく、スタジオテラスから見えるという桜も

・・・0.5分咲きというところでしょうか。

でも結局それを口実に仲間と楽しく飲める事が実は一番嬉しかったり

するものでした。

シャンパンに始まりワイン、果ては焼酎とどんどん空いてゆくボトル。

夕方から始まった宴会は盛り上がり夜遅くまで続いたのでした。

とてもオシャレな空間なので気分も良かったです。

写真を撮り忘れてしまったのでウェブを貼付けます。

JUPITER STUDIO

http://www.jupiterstudio.jp/photo/terrace.html

(並んだアイコンのフォトの中に桜が写っているものがあります。

満開ならこんな風に見えたはず。テラス目の前の新宿御苑の桜も

遠くではありますが、咲き始めのがちょっと見えました)

そして昨日はご近所の工房友達Aちゃんからランチのお誘いが。

私たちの家のちょうど中間地点に東大があります。

その中のカフェでランチする事にしました。

<東大の中のカフェからの眺め。緑に囲まれていてとても気持ちがいいのです>

春休み中という事もあって学内はひっそりとしてます。

カフェには早咲きの桜がみえるグッドな席があったので、そこで

まったりと桜を眺めながらこれまたアート談義やらアメリカンドラマ

の話やら英語の勉強の難しさについてなどなど、話はつきませんでした。

食後は広い学内の花見散歩を楽しみました。

やはりまだソメイヨシノは1分咲き〜3分咲き、日当りによっては

5分咲きという感じでした。

ソメイヨシノより早く咲き始める枝垂れ桜はかなりきれいでした。

それでもまだ8分咲きくらいでしょうか。

ピンクの色味が強い枝垂れ桜は下から眺めると空から花が振ってくるようで

本当にうっとりとします。

人気が殆どないので、何となく得した気分で二人して桜を満喫しました。

<少し早くさく枝垂れ桜はもうすぐ満開です>

<こちらが一重の枝垂れ桜>

<そしてこちらは八重。華やかできれいです>

この大学の敷地内にはたくさんの桜があるだけでなく、野草が

自然繁殖しています。ラズベリーやラベンダーや名もしれぬ

(とごまかす)花々も春を盛り上げいました。

こうした花々以外にもつたの絡まる大木など立派な木もいくつもあります。

まだちょっと寒いけれど、この週末は暖かくなるとのことなので

いよいよ桜も満開ですかね。

毎年毎年やはり桜が咲く頃になると心が浮き立ちます。

きっと日本人のDNAに刻まれてるのでしょうね。

桜を愛でるということが。

京都の細見美術館では正に今の時期にぴったりな展覧会が開催されて

います。

「萌春の美 —重要文化財 豊公吉野花見図屏風とともに—」展

http://www.emuseum.or.jp/exhibition/index.html

あぁ行きたいなぁ・・去年だったらちょうどいたのに!

HPの絵をみると日本人が400年以上も昔から現代人と同じように花見を

楽しんでいたことがわかります。

花見の起源は奈良時代の梅に始まり、平安時代に桜を楽しむようになったとか。

あと数日で寒さも和らぐそうなのでまた桜を求めてふらりと

散歩したいと思います。