<伊藤若冲《菊花流水図》〈動植綵絵30幅の内〉/宮内庁三の丸尚蔵館蔵>

<ブライス氏もっともお気に入りの一点>

若冲画との対面からはや4日が過ぎようとしてますが、もう心は再会しいたい気持ちにこがれています。

今日は展示について触れてみたいと思います。

我々、ブロガー先行プレビュー隊?が最初に案内されたのは、釈迦三尊像と動植綵絵が飾られている第二展示室でした。部屋に一歩足を踏み入れた瞬間、包み込む空気が変わりました。

若冲が導く「異界」入口にやってきたのです。そしてそこには33の「異界の窓」が開かれていたのでした。釈迦三尊像を中心にシンメトリーに並んだ動植綵絵。その並び順も完全に対を成すように考えられたものでした。若冲は最初からそう意図して作品を作ったのでしょうか・・・「動植綵絵」について、若冲が最初から30幅という計画の元に制作を始めたのかどうかはわかってないのだそうです。

<「群魚図」(蛸)から動植綵絵は始まります>

会場右手から順路に従ってに観て行くとまず最初の動植綵絵、親子のタコなどが描かれた「群魚図」(蛸)が目に入ります。つまりこれは釈迦三尊像を中心にシンメトリーに飾られた右側15番目の絵となる訳で、翻って左側15番目の作品を観てみるとそこには「群魚図」(鯛)が飾られています。できれば釈迦三尊像を起点に左右順に観て行ければ興味も更に深まるかと思います。が、残念ながら今回は順路を考えるとそのような贅沢な観方はできないかと思います。私もそのようは観方はできなかったのですが、せめて並び順等を心に留め置いてみていかれると良いと思います。

<伊藤若冲《普賢菩薩像》/相国寺蔵>

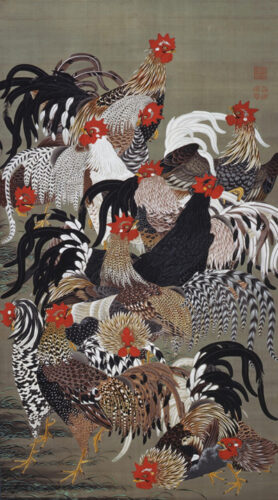

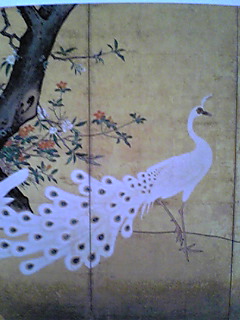

<伊藤若冲《老松白鳳図》〈動植綵絵30幅の内〉/宮内庁三の丸尚蔵館蔵>

釈迦三尊像最初の両脇を固める絵としてまず選ばれたのは、鳥の中の王である作品、右に「老松孔雀図」左に「老松鳳凰図」。どちらも神々しさをはなち王の風格と気韻を漂わせています。更にそのとなり第二の絵としては右に「芍薬群蝶図」左に「牡丹小禽図」。

相国寺承天閣美術館学芸員の村田隆志さんによれば「牡丹」は花の中の王様と考えられ、さらにはおめでたい花なのだそうです。そして「芍薬」(しゃくやく)は花の中の相国すなわち宰相(総理大臣)なのだそうです。芍薬と共に描かれている「蝶」は文人やお坊さんを表しているそうです。これら観点から釈迦三尊像を囲む絵の並び順を決めて行かれたそうで、それらは完璧に矛盾なく最初から決められていた順のように毅然と並んでいるのでした。

<釈迦三尊像を囲む動植綵絵>

そもそも伊藤若冲は自分と両親の永代供養をして欲しいと申し出て、釈迦三尊像と動植綵絵を相国寺に寄進したのだそうです。そこには両親に対して、家業を継ぐことを放棄した懺悔の心がみてとれます。ところが明治時代、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によってお寺が存続の危機に立たされ、相国寺は断腸の思いで「動植綵絵」を皇室に献納します。その見返りとしていただいた1万円でお寺は無事守られたのだそうです。相国寺に行かれると分かりますが、入口から本堂まで広い敷地が広がります。言ってみれば若冲が相国寺を守ったと言っても過言ではなく、今でもお寺では毎朝若冲の名を唱えているのだそうです。その絵が120年ぶりに戻ってくるのですから、相国寺側の思いはいかばかりでしょう。

<永代供養される若冲のお墓>

若冲の絵は「異界への窓」だと書きました。

絵をみていると何か「安定」「安寧」とは違う「引っかかり」を感じるのです。「エッジ」とでもいうのでしょうか。そこには魔力のようなものが潜んでいます。前述の村田氏曰く、「多種の中の異」を描きたかったのではないか。とのことで、それは「秋塘群雀図」の中の一羽だけいる白い雀にもみてとれますし、「薔薇小禽図」の中の無数の中の一輪だけ後ろ向きに描かれている薔薇にもみてとれます。そういういった「エッジ」はどの作品にも随所みうけられます。

<一羽だけ白く描かれた雀>

例えばそれは「多種の中の異」のみならず、独特であり奇抜とも言える構図、リアルでありながら奇妙なフォルムの植物や物質(なかでも雪のまるで生きているがごとくの異様な形は出色です)、生物達の色彩やスタイル。そしてそれら全てが若冲の想像で構成されトリミングされ完璧な一つの世界に仕上がっているのです。

<伊藤若冲《雪中錦鶏図》〈動植綵絵30幅の内〉/宮内庁三の丸尚蔵館蔵>

<若冲の頭の中の雪>

若冲が江戸時代にこのような作品を描いていたから素晴らしいのでは全くなく、彼がもし現代に生きていたとしても恐らく驚嘆される奇想の画家と賞賛されていただろうことに疑いをもちません。それと同時に奇才のデザイナーにもなっていただろうとも思います。奇想や画力やオリジナリティだけでなく、卓越したデザイン力、構成力が画家若冲の奇跡の世界を構成しているのですから。

そのセンスあってこその若冲ワールドの完成なのです。

若冲の作品を観ながら心は感謝の気持ちでいっぱいになりました。でもそれと同時にあっという間に別れが来ることの不安がすぐ心の中を満たしました。例えるなら幻の恋人が突然出現した様なものでしょうか。すごく幸せなのにどこかで別れの寂しさを感じてしまう。恐らく一つの絵だけでも一日中みていても飽きないでしょう、できればあの部屋で暮らしたいくらいです(笑)それだけの気持ちをこちらにおこさせる何かフェロモンのようなものが若冲の作品からは放たれているのだと思います。

少なくとも私はすっかりその虜となっているのでした。

それでは「番外編」につづく・・・

http://d.hatena.ne.jp/jakuchu/20070426/p1

開基足利義満600年忌記念「若冲展 釈迦三尊像と動植綵絵120年ぶりの再会」

公式ホームページ

http://jakuchu.jp/jotenkaku/

「若冲と江戸絵画」公式ブログ

http://d.hatena.ne.jp/jakuchu/

会期: 2007年5月13日(日)〜 6月3日(日)

会場: 相国寺承天閣美術館

開館時間: 午前10時 〜 午後5時

(入館は午後4時半まで)

休館日: 会期中無休

観覧料: 当日券 前売券・団体割引

一般 1,500円 1,200円

大学生/高校生/65歳以上 1,200円 900円

中学生/小学生 1,000円 700円