ウィーン美術史美術館所蔵

「静物画の秘密展」

2008年7月2日(水)〜9月15日(月祝)

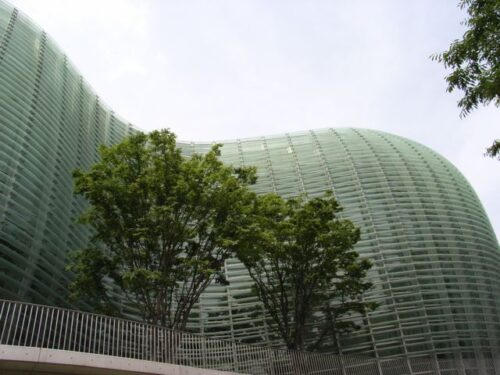

国立新美術館

http://www.nact.jp/exhibition_special/2008/Wien/index.html

<広々とした会場>

引き続き展覧会編でもこれでおしまいです。

ウィーン美術史美術館、副館長シュッツ氏解説の3点目と4点目です。

ペーテル・パウル・ルーベンス作「チモーネとエフィジェニア」。

この作品はボッカッチョの「デカメロン」をもとに描かれていて、

17世紀を代表する物語絵なのだそうです。

ルーベンスほどの画家になると大きな工房を構え、何人もの

弟子を持ち、一つの作品の中で部分的に弟子に描かせることも

珍しくなかったそうです。この作品も2つの部分を違う弟子が

描いています。画面右下の猿と果物などの静物画は

フランス・スネイデルスが、背景はヤン・ウィルデンスが担当

したそうです。シュッツ氏は「是非近くでみてそれぞれの筆の

タッチの違いを楽しんで欲しい。」とおっしゃってました。

<作品について解説するシュッツ博士>

確かに右下の静物画は猿の表情からしてもルーベンスとは違う

個性を感じます。画面もかなり写実的です。中央にいる夫人達

の足下のパピヨン犬はルーベンスが描いたものですが、動物の

毛並みの表現一つとっても明らかに違う質感です。ただしそう

言われてみなければ大画面のこの絵で気がつけたかどうか・・。

逆にこういう風に弟子の名前がはっきりと記されていることは

むしろめずらしいことなのだとか。

ルーベンス作品は会場の中で静物画の中の「風俗画」の枠に置

かれていました。ここでも今回新たに私にとって「静物画」

という枠組みが広がったことになります。そもそも静物画に

風俗画という概念があったことさえ知りませんでした。

会場には農民達の日常を風刺的に描いた作品が数点あり、画面の

中には様々なドラマが隠されていてみていて飽きさせません。

風俗画によって必然的に人間の俗的部分、欠点や日常生活の底辺

を描き出すことができたのだそうです。

<ヤン・ステーン「逆さまの世界」>

(猥雑な家、教訓をたれる聖職者達、眠りこける女主人、傍若無人

な子供達、中央には放逸した家長と浮気な女の姿。床に散らばる物。

この絵には色々な道徳や警告が描かれています)

そもそも当時このような絵を描かせたのは少なくとも王族か貴族の

はずでなぜこの手の農民達の日常をもとにした絵が流行ったのか・

不思議に思いました。学問上未だ議論があるそうで根拠は確定して

いないようです。ひとつにはただ「日常を写実的に再現するため」

に描かれたという説。一方で「このような描写に道徳的意図が

隠されていた」と観る説が対局としてあるのだとか。

個人的には堅苦しい貴族的社会ではさらけ出せない人間的な日常、

本音の部分。羞恥心を感じる風景を絵画作品でみることによって

現代における一種の面白いドラマを観ているような愉しみを期待

していたのではないかな、なんて思ってしまいます。

本当なら主人公が貴族でもよいくらいの所でしょうけれど、それ

を描くことはもちろん許される時代でもなく・・・。農民もある

種の比喩の形ではないかと・・道徳的な意図とつながってきます。

最後4点目は

ディエゴ・ロドリゲス・シルバ・イ・ベラスケス作

「薔薇色の衣装のマルガリータ王女」。

ベラスケスはスペイン国王フェリペ4世の宮廷画家でした。

このマルガリータ王女はフェリペ国王4世の2番目の王妃

(オーストリアのマリア・アンナ)の娘で幼少期から既に

オーストリア、ハプスブルク家のレオポルト1世と婚約をかわして

いたのだそうです。

スペインとオーストリアのハプスブルク家は強い繋がりを持ち

血族結婚を繰り返していたのだとか。この2国に限らず

ハプスブルク家そのものが叔父と姪などの婚姻により一族のみが

領土を所有できるように、所領の流出を防いできたとかで

17世紀頃にはいると、虚弱や幼くして夭折するなど障害を持って

産まれてくる子供が多発してしまったのだそうです。怖い・・・。

当時の当家の人々はこの現象をどういう風に受け止めていたんで

しょう。医学的な事など知る由もない時代。呪いとか?

とうとうスペイン=ハプスブルク家においてカルロス2世が虚弱体質

知的障害を併せ持った王位継承者となり結局スペイン王位を

ブルボン家に渡すこととなってしまったそうです。

ちなみにそのことと関係しているのかどうかわかりませんが、この

作品のマルガリータ王女も22歳という若さでこの世をさっています。

とはいえ1900年代に入るまで続いたハプスブルク家(血脈結婚は

その後どうなったのかはよくわかりませんが)その帝国としての君臨

は650年というのだから徳川家もびっくりですね。

<赤い壁を背景にこの絵はかざられてます>

話を絵にもどしますと、シュッツ氏曰くこの絵にはあまり静物画的

要素はなく、描かれている花瓶と花もただ美しい物として描かれて

いるのだそうです。確かに3歳の王女の肖像画に人生の儚さなど

描き込めるはずもないですね・・・。(本当に儚かったのだし・)

絵の特徴として最低限に抑えられた筆遣いによる色彩の配置。

というのがあげられるのだそうです。そのためこの作品は後の

マネやモネをはじめとする印象派に大きな影響を与えました。

確かに作品からは印象派をイメージさせる雰囲気が漂っています。

<オットマル・エリガー「高杯を持つ窓辺の女」>

知ってみると知らずでみるとはかなり奥行きが違って見える静物画

の世界。もし時間が許すなら是非音声ガイドを聞きながら

みることをおすすめしたいです。また帰ってきて図録で謎をチェック

するのもいいかもしれません。

一つ謎の絵があったのです。画面は一見農民達の収穫

の風景を描いているのですが、何故か空中央に大きな「エビ」が

描かれていました。なぜここで突然エビ?かなりの疑問です。

ちょっと「なんでダイワハウスなんだ」くらいのインパクトです。

その後謎はとけました。帰宅後図録でチェックしました。

何のことはない蟹座をあらわしてらしい・・・

でもどう見ても黒ずんだリアルエビです。すごい説明的(笑)

どの絵かは会場で見つけてみて下さい。

国立新美術館は明るい光が入ってくる素敵な空間でした。

実は始めて行きました。次回は建物探訪もしたいところです