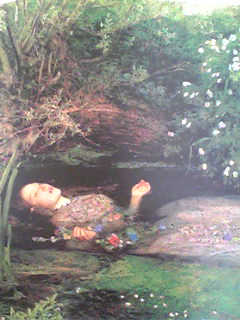

<先週は誕生日でした。もらったお花です>

個展を約1ヶ月と2週間後に控えた今日この頃・・・

毎回個展が近づくと、何かしらそれ関連の悪夢?を

みる私です。

例えば前回の時は「個展当日ギャラリーに会場に

来た私、がしかし観てみると並んでいるのは私の

作品ではない!全く別の人のしかも水彩画が飾られ

ていて非常〜に動揺する」夢。とか

「搬入に持ってきた作品が全然足りなくてこのまま

では壁の半分も埋まらない!」夢。とか・・・

今製作している作品がいよいよ本摺りの段階まで

版が出来上がったおととい、明日は本摺りという前日、

そしてとうとう夢を見ました。こんな夢です。

「いざ摺ってみると、アクアチント(版画の技法の一つです)

が失敗していて、さらに摺りも大失敗。かなり動揺する私」

朝起きて、そのままいや〜な気分で工房に行きました。

<本摺りは呼んでいる色を出して行きます>

一版多色摺りの作品が多い私です。それは

一つの版に色々と色を置いて行き一度で摺るやり方です。

いつもは漠然とした色のイメージがあってまず一度

イメージに沿って摺ってみる。

でも一度でうまく行くことは結構少なくてそれを基準に

微調整して2枚目もしくは3枚目の摺りで完成の色が

出来上がるというパターンです。

もしくはあまり色が決まっていなくて、版を眺めて

摺りのイメージが降ってくるというパターンもあります。

ですが、夢の悪いすり込みが頭にあるせいなのか何なのか、

なかなか今回は版画の神様が降りてきてくれません。

なんとなくあった色のイメージもどこかへ吹き飛んでしまって

いる模様。そんな中でも、版とにらめっこして色を手探りで

インクをつめて行きます。摺り上がった一枚目は、果たして

悪夢は正夢か?くらいのひどい摺りだったのでした。

これじゃぁ魔界か嵐の前か・・とにかくおどろおどろしい

一品が目の前にありました。

時間がないと思う心からなかなか客観的に作品をみれなく

なっている私です。一気に煮詰まりムードになりました。

こういう時に心強いのが工房の仲間です。

工房では制作上悩んでたり行き詰まったりすると、必ず

だれかしら状況を察して近寄ってきては、素直な意見を

いってくれたり、アドヴァイスしてくれたり、アイディアを

出してくれたり、そんなことがお互い日常茶飯事に

起こっています。もちろん、決めるのは結局本人だし、

みんな自分のやりたいように結局制作するのだけれど、

時に仲間の意見がものすごい光明になったり道しるべと

なったりするのです。

その日も煮詰まる私をみて個展直前のMさん、Aちゃんが

いろいろとアドヴァイスしてくれたのでした。

ですがとにかく見えなくなってる私。その後に摺った2枚目

もとうてい納得のいく摺りにはならなかったのでした。

こんな日の帰り道の足取りはとっても重い・・・。

翌日気分を切り替えて出直しました。抜本的に変えないと

どうやらこの版が求める色にならないことだけはわかりました。

昨日の2枚目で少しだけ良かった部分を眺めつつ「う〜む〜」

とまたうなっていると、工房主催のH先生や個展直前Mさんが

助言してくれました。この時、Mさんが言ってくれた

一言が正に「光明」となりました。Mさんは今の前の摺りの

私の作品を例にとって「あの手法ですればいいのではないか?」

と何ともわかりやすく、腑に落ちるアドヴァイスをしてくれたの

でした。イメージでは明るいその感じをもとめていたのですが、

特殊な摺り方なのでそう言う前提で版を作ってなかった私は

思考がそっちにはいってなかったのでした。悪い固定概念です。

一点の光がさせばそこから一気にイメージが膨らみました。

摺り上がった作品は微調整は必要だったけれど、正に版が求めてる

色でした。嵐の夜の様な風景が一気に明るい日の当たる世界に

変わりました。版画は当然のことですが、入れるインクの色で

全く出来上がる世界が変わります。でも版が求めている色

というのがあって、それと合わない仕事をすると版はやはり

それを拒むのでした。

<光明みいだして、摺り終わった後の銅板です。インクが残って

いる銅板はなかなかきれいです>

明日は雁皮という和紙を使っていよいよやっと本摺りします。

工房で制作することの魅力の一つに良い目をもった仲間達が

いつも周りにいてくれるということがあります。

もくもくと自分の仕事をしているけれど、必要な時に意見を

言ってくれる仲間がそばにいるのはありがたいことです。

工房という場所があることで本当に成長させてもらってる

という気持ちになります。

Mさんは明日から個展という余裕のない中、アドヴァイスして

くれました本当に感謝感謝です。ありがとうございました!

そんな仲間達の個展のお知らせです。

まず昨日からHBギャラリーで始まったのは

ヒノクチミワ銅版画展「JOY」

10/3(金)〜10/8(水)

http://www.zabohouse.com/exhibition/20081003_miwa.html

彼女の身の回りの物がポップでキッチュにぎゅっと並べられた

世界はとってもオシャレです。仕事しながら必死に作っていた

姿を知っているので身内気分で感動しました。

そして明日から表参道ギャラリーで始まるのは

今回私に光明を与えてくれた松本里美さんの二人展

前大道慎二×松本里美 二人展

10/6(月)〜10/11(土)

http://www.satomin.jp/info/exhib/omotesando.html

最後の最後までいっぱいいっぱいの状況の中、素敵な作品達を

作り上げていたのをそばでみていました。何かが降りてた!

ジェリーシリーズということで過去の作品とは少し違った

あたらしい松本さんの世界に出会えます。

こちらもとっても楽しみ〜。です。

案内は私が通ってる工房ザボハウスのウェブでもみられます。

http://www.zabohouse.com/exhibition.html

個展時期が一緒だとだんだん一種の連帯感が産まれてきます。

そして頑張ってる仲間は私にパワーを与えてくれます。

あと一踏ん張りいや二踏ん張り?最後の追い込み

頑張らないと!